とうとう大阪万博が終わりますね。行けた方も関係者のみなさんもおつかれさまでした。さて、一時はSNSを揺るがせた万博のユスリカ問題とはなんだったのか、改めて振り返ってみたいと思います。私自身も興味を持って、現地個体を各所に送ったのですが、シオユスリカ確定報道の方が早かったのは惜しかったですね。ともあれ、尾を引かずに収束したことは良かったと思います。

私は万博でシオユスリカを見た一般人にすぎません。くわしくは専門家からの報告・論文等お待ちください。

盛況に終わった大阪万博

大阪・関西万博(大阪万博)は2025年4月13日に開幕し10月13日までの約半年、184日の会期。建設の遅れや辞退国が出るなど開幕前は色々危ぶまれましたが、10月12日時点の一般来場者数が2500万人と前回愛知万博を超えています。

また運営費も予算1160億円に対し最大280億円の黒字見込み。入場券の売れ行きが黒字ラインの1800万枚を400万枚ほど上回り、またミャクミャク等グッズ販売が800億円と好調(※ライセンス料はその一部)でした。

当初1850億見込みの建設費が1.9倍の2350億円になったり、目標来場者数の2800万人には届かないなどありますが、SNS上の反応も概ね好評で「よい万博だった」という総括になるのではないでしょうか。

万博運営に影を落としたユスリカ大発生

5月になると、万博会場でユスリカが大量発生する様子が数万RTされ、マスコミからも報道されました。また同時期の水質調査で「レジオネラ属菌」が基準値以上となっていることもわかり、噴水ショーが6/4-7/10の一ヶ月ほど中止になっています。

人気館では並んだり入場予約が必要な所、無料で確実に見られる人気ショーが一時中止されたことは、入場者数にも影響を及ぼしたと分析されています(参考)。

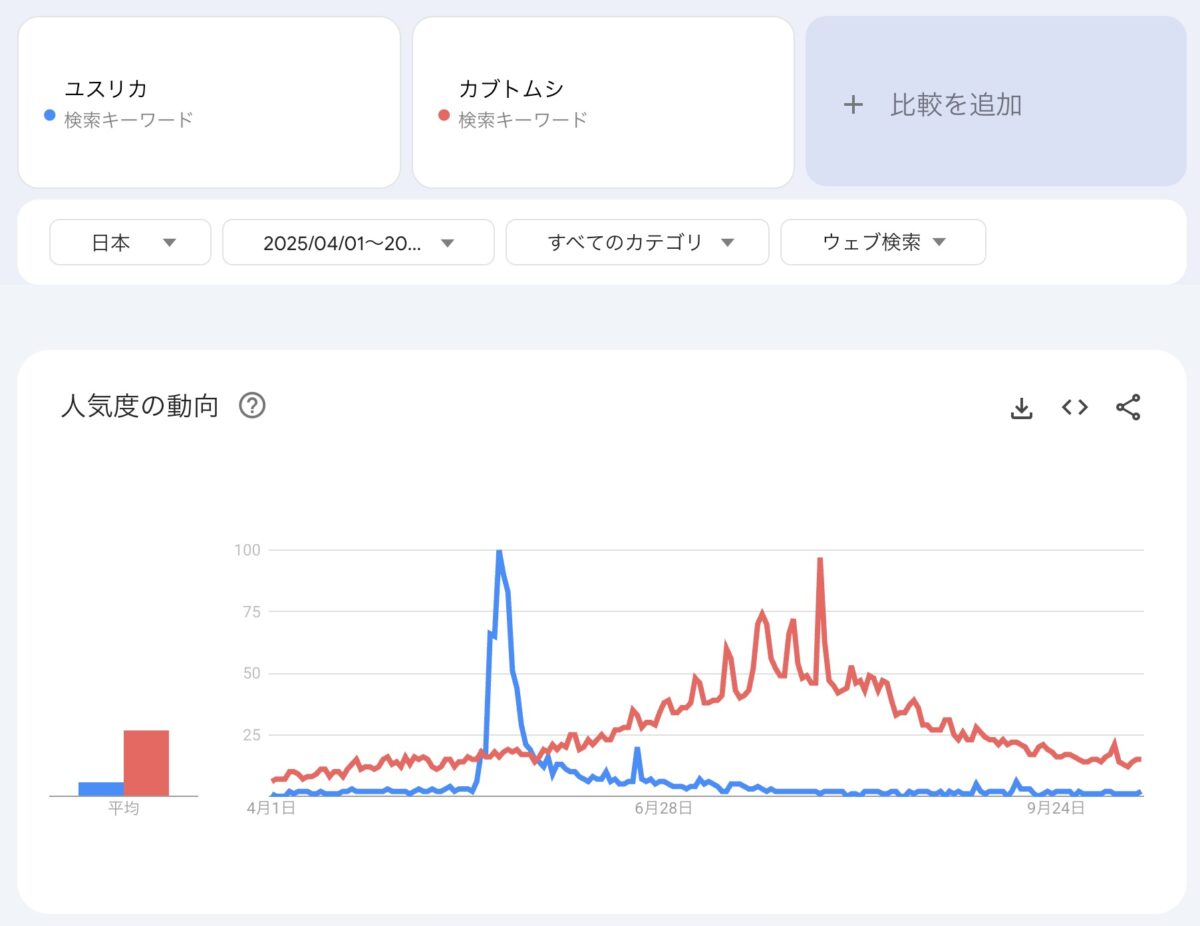

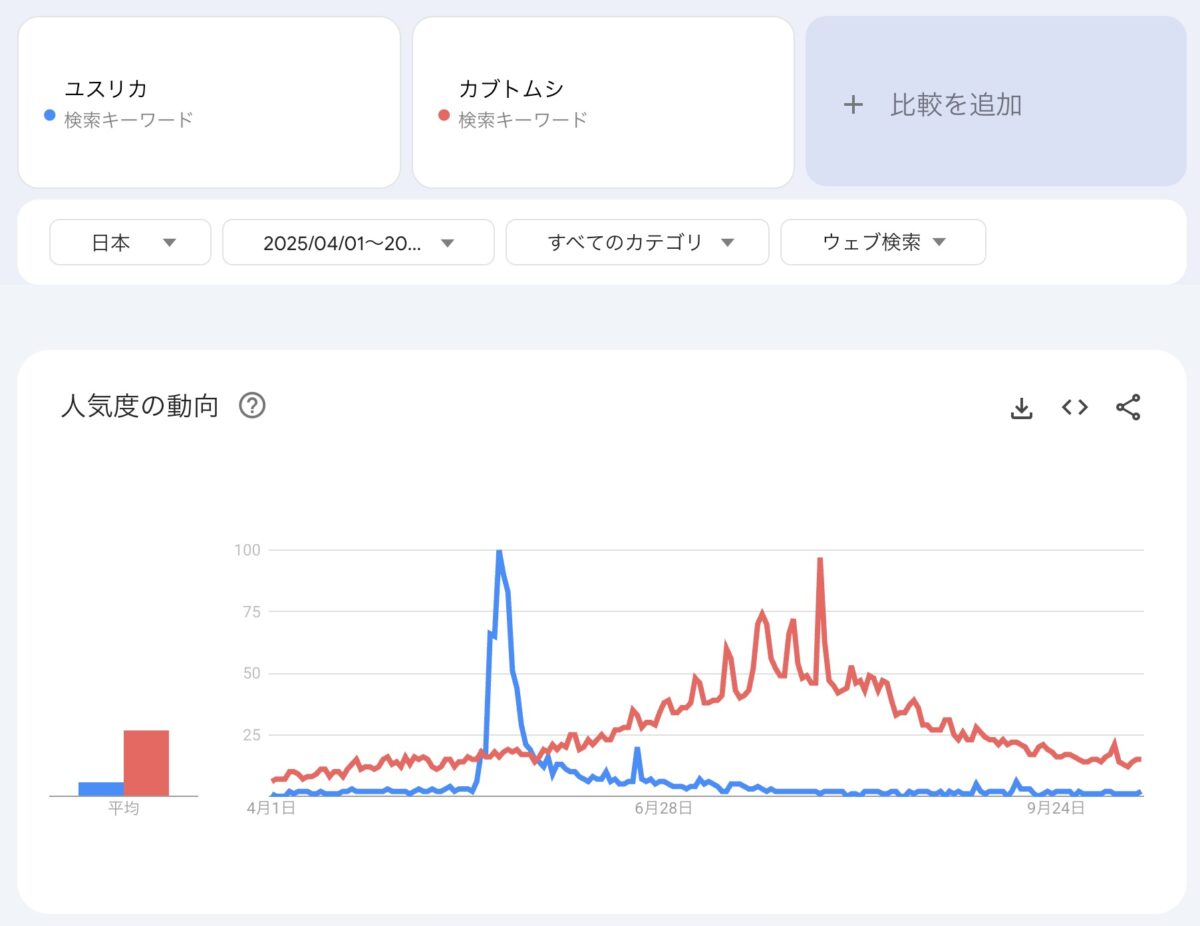

Googleトレンドによれば、一時はカブトムシを超える検索数を持っていたようです。

実は現地で見ていたユスリカの大群

ユスリカが問題となったのは5月に入ってからですが、私は4末に万博訪問しており、ユスリカも見ています。しかし「造成地みたいな画一的な環境には湧くこともあるよね」程度でスルーしてしまいました。

万博では、夕方になると大屋根リングに上がって夕日を眺めるのが定番コースなんですね。それで、1730頃リングに上がるとユスリカたちがいて、人々も追い払いながら歩いているわけです。

当時のTweet。一般に海水から発生しないはずなのになんでこんなにいるんだろうと思っている。その個体数は「ユスリカ大量発生のピーク時には大屋根リングの上、3分の1ほどの範囲に何億匹と飛んでいた(平林公男・信州大学教授)」とのこと。

その後、汽水域から発生するシオユスリカ説が出て、「何〜現地で確保しておけばよかった!」と後悔。乗りかかった船で、通期パス持っている友人に連絡、5/18には採集し各所に送付したものの、ユスリカ同定がそもそも難しいことや、マスコミからシオユスリカで確定との報道あり、間に合いませんでした。惜しい!

周りから奇異の目で見られながら網を振ってくれた友人A、ありがとうございました。

カンテレ報道の見所

5/22のカンテレ報道がYouTubeにあがっていたので拝見。見所が多いです。

- シオユスリカと同定(これが初報?)

- 万博会場にユスリカ専門の山本直さんが同行

- ユスリカを追い払う人々など現地の様子・声も豊富

- 発生源でウォータープラザにユスリカの巣が写っている(報道では初見)

シオユスリカはなぜ大発生したのか

一般に海水環境に発生する昆虫はほとんどいません。不快害虫としてのユスリカ問題は、たいてい淡水からのものです。ところが淡水海水ときれいに二分できるものではなく、実は塩分濃度が高い「汽水域」を生活環境とする昆虫たちがいて、それがまさに今回の「シオユスリカ」だったのです。

大阪万博の会場は、大阪湾に面した埋立地「夢洲(ゆめしま)」です。そして、会場を一周する大屋根リングは、一部が海に張り出していて、「つながりの海」「ウォータープラザ」には海水が満たされています。

朝日新聞報道によれば、リング外側の「つながりの海」32haとリング内側の「ウォータープラザ」3haは、工事中干されていて、2025年2月17日から海水を注入し、水深は1m。小学校の25mプールは25m x 12mなので、「ウォータープラザ」は小学校プール100個分相当の広さです。

動画でも堤防が写っていて、工事中干せるということは、物理的に区切られた閉鎖領域です。

つまり、小学校のプール1100個分の海水プールが爆誕し、そこには捕食者となる魚もヤゴもいません。こうして何世代か繁殖を繰り返したシオユスリカは、最終的に報道されるような大発生にいたったと考えられます。

考えられるユスリカ対策と実際に行われた対策

ユスリカは成虫寿命が1〜2日と非常に短いため、成虫の駆除は非効率です。大屋根リングのような野外なら、連日殺虫剤をまかないといけなくなります。これに対しては、被害を軽減するという意味で、店舗や施設周辺で忌避剤や殺虫剤を限定的に用います。

ユスリカの幼虫は、釣りエサなどにされる「赤虫」です。ユスリカ幼虫には、脱皮・羽化を阻害する成長抑制剤(成長阻害剤)が有効です。ミディ水和剤とか聞いたことある方もいるのではないでしょうか。外殻のキチン質形成を阻害するので、脱皮・羽化に失敗するという仕組みです。

余談ですが、市販の冷凍赤虫は成長抑制剤を使っているから昆虫繁殖の餌としてよくない、という噂の原因になったりしています。しかし、脱皮に失敗して赤虫が死んでしまうわけですから、使われていないでしょう。

ただし、万博ではシオユスリカ発生源が小学校プール11000個分という膨大な水量だったため、使われていません。

以下、記録用に万博公式サイトの「よくある質問」コーナーを転記します。なお、Q&Aで触れられているプレスリリースは「大阪・関西万博会場におけるユスリカの大量飛来についての現状と対策状況 | EXPO 2025 大阪・関西万博公式Webサイト」です。

- 会場内のリング上などで大量に飛んでいる虫はなんでしょうか。健康に被害はないのでしょうか。対策をとらないのでしょうか。

- 〇現在、大阪・関西万博会場内で大量飛来している虫は、ユスリカ科の一種であるシオユスリカであることを確認しております。

〇現時点において、シオユスリカは、特に夕方から夜にかけての時間帯で大量に飛来しています。シオユスリカが大量に飛来している場所は、会場南側の大屋根リングの上(スカイウォーク)や、その東西の水辺エリアとなっています。ただし、その飛来場所は、天候状況によって変わり、会場の広い範囲で確認しております。

〇ユスリカは、感染症を媒介する報告はなく、また、刺すこともありません。

〇これまで、協会は、雨水桝等へのユスリカ成長抑制剤の散布、協会施設での忌避剤による侵入防止策、清掃、消毒を実施しております。また、協会は、営業店舗等における忌避剤を使用した侵入対策、清掃、消毒を支援してきております。

〇現在、博覧会協会は、専門事業者等とともに、発生源の特定と、人体や環境影響も考慮した有効な対策について調査を進めております。

〇詳しくは、「お知らせ」をご覧ください。

https://www.expo2025.or.jp/news/news-20250527-02/

- ユスリカ対策のために使用している忌避剤や殺虫剤は何をどこでどの程度使用しているのですか。健康への影響はないのでしょうか。

- 〇これまで、ユスリカの飛来が多く確認された会場内の建物において、ユスリカが侵入しないようにするために忌避剤等を使用しております。

〇また、大屋根リング上の植栽帯(フェンスの外側の人が近づけない場所)に、忌避剤を来場者が退場後の夜間に2回散布しております。

〇現在使用している忌避剤等は、関連法規に従い、一般的に製造販売されているものを採用しております。これらの忌避剤は、市街地や公園等の公共の場や、一般家庭で使用されている、安全性の高いものであり、喘息をお持ちの方や妊婦の方も含め、皆さまに安心してご来場いただける環境を整えております。

〇使用に当たっては、人体に影響がないよう、製品ごとに定められた用法・用量を守って使用するようにしております。

https://www.expo2025.or.jp/news/news-20250527-02/

- ユスリカ対策のために使用している成長抑制剤とは何ですか。人体・環境に影響はないですか。

- 〇ユスリカの幼虫は水たまりや排水溝に発生するとされていることから、これまで雨水が流れ込む雨水桝に、ユスリカの幼虫が羽化して飛翔することを防ぐ目的で成長抑制剤を投入しております。成長抑制剤は、人体が触れる場所には投入しておりません。

〇成長抑制剤は、安全性が確認された市中に販売されている製品であり、人体・環境に悪影響がないように、製品に定められた用法・用量を守って投入しております。

https://www.expo2025.or.jp/news/news-20250527-02/

- ユスリカ対策のために雨水桝に投入した成長抑制剤は、ウォータープラザやつながりの海に流れていないですか。人体や環境に悪影響はありませんか。

- 〇雨水枡に投入した成長抑制剤は、雨が降れば、会場内の雨水排水系統からつながりの海等を経由して外海に流出しますが、その際には希釈され、効果がほぼなくなった状態での流出になります。そのため、人体や環境への悪影響はないものと考えております。

〇成長抑制剤はウォータープラザやつながりの海には投入しておりません。

https://www.expo2025.or.jp/news/news-20250527-02/

運営側の対応は適切だったか

報道によれば、初動では種を特定せず、一般的なユスリカ対策を行っていたようです。「水たまりや植栽」程度であの個体数になるはずがないわけで、海側で発生していることと合わせて「ウォータープラザ」「つながりの海」から発生している何か=シオユスリカか?までは絞り込まれていた時期でした。

協会は、発生源とみられる水たまりや植栽に薬剤を投入し、繁殖を抑える対策を講じている。また、パビリオンや店舗に入らないよう、殺虫剤を散布し、殺虫ライトも設置している。

万博でユスリカ大量発生、大屋根リングにもびっしり 防虫対策に躍起:朝日新聞(2025/05/20)

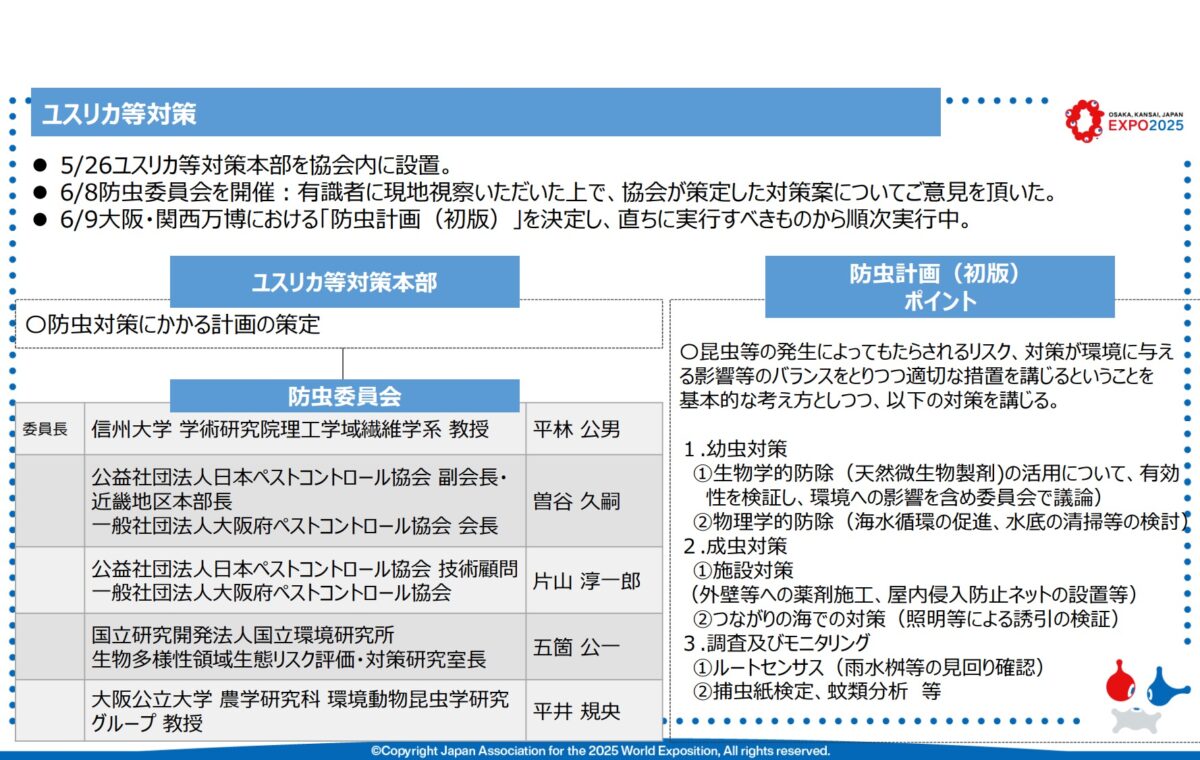

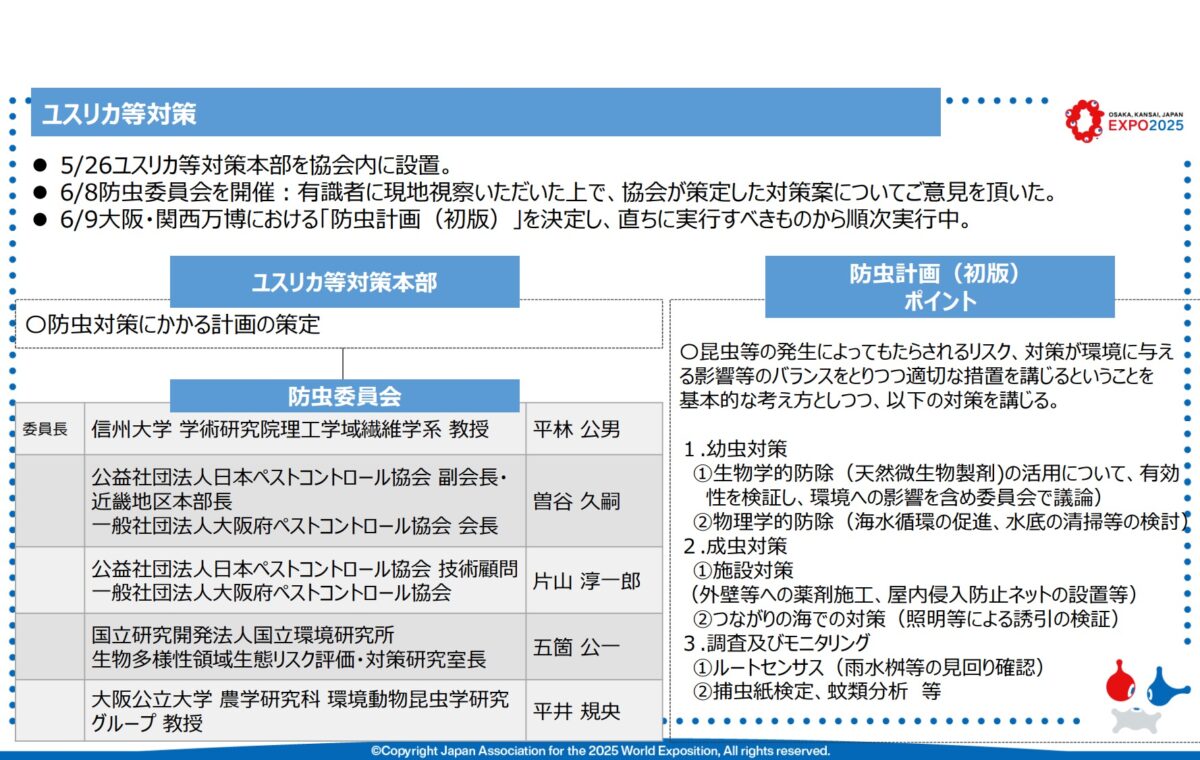

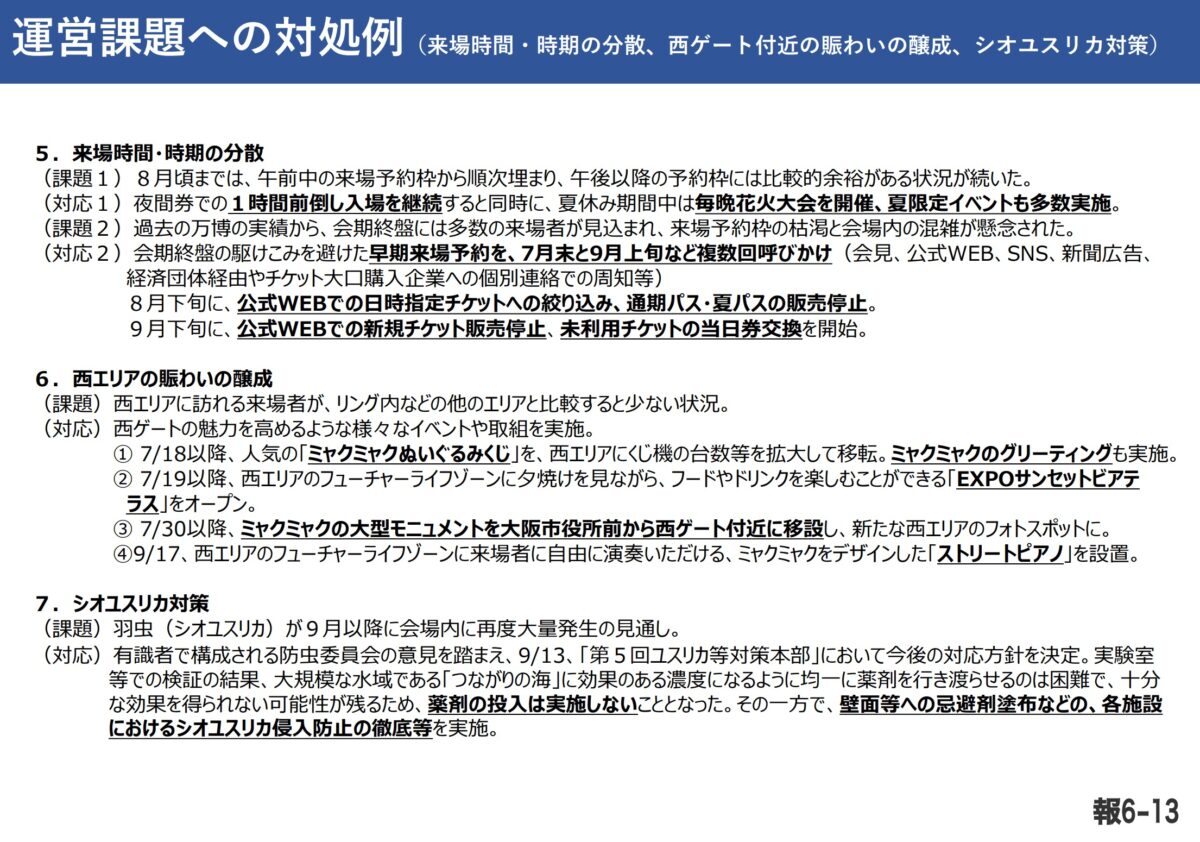

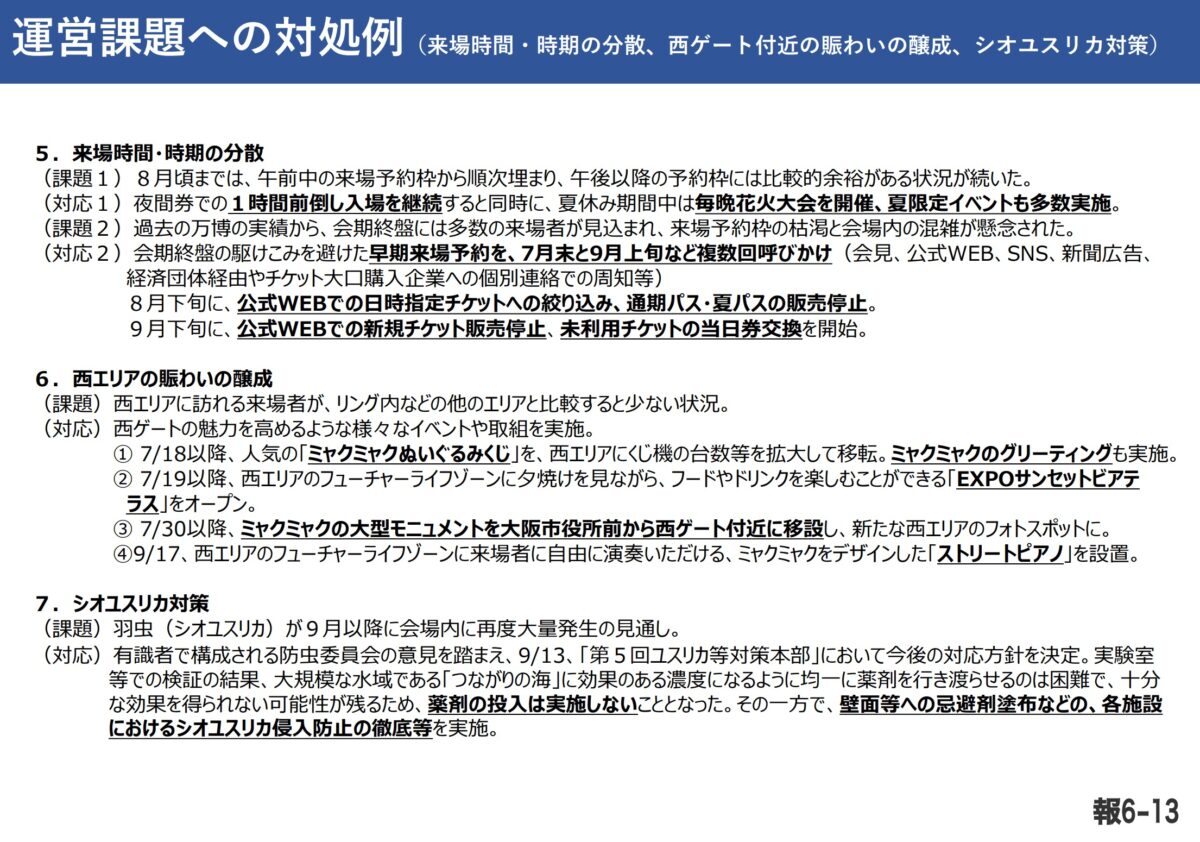

しかし、割と早期に組織だった対応に改められ、有識者をトップとする防虫委員会やユスリカ対策本部などが対策に当たっています。たとえば、9月の大量発生見込みに対しては、海水域に成長抑制剤の投入は行わない等、科学的で実務的な対応かと思います。

大阪・関西万博(EXPO2025)の会場内で大量発生しているシオユスリカや今後の蚊の対策として、6月末から10月までの期間、当協会連携会員の(一社)大阪府ペストコントロール協会が調査・駆除・管理を実施することとなりました。

また、(公社)2025年日本国際博覧会協会のユスリカ等対策本部に設けらえた防虫対策委員会に、ペストコントロール協会メンバーが委員として参画しております。

大阪・関西万博(EXPO2025)ユスリカ・蚊の調査・駆除・管理について(2025/06/19)

ユスリカ対策については、6末時点で以下の対応経緯及び体制が組まれています。

飛び交った滑稽なデマ

大規模な国際イベントでのユスリカ大発生は問題ですが、結局のところ不快害虫に過ぎません。混雑下での感染症蔓延やテロの発生などと比べれば、深刻度が低いリスクと言えるでしょう。

ところが、今度はデマが飛び交います。なかでも酷かったのは「コウモリはユスリカが好物だ」「万博会場周辺にはコウモリがいる」「万博にはユスリカが押し寄せて巣を作るぞ」という三段論法を展開した先生。

こんな話は噴飯ものであって、起きた例がないし実際に起きなかったのですが、自慢げに吹聴するものだから「コウモリはウイルスを持っていて危険だ」など周りも騒いでしまったわけです。言った本人は責任を取るわけでもなく、専門家でもありません。まったく困ったものです。コロラド先生、あなたのことですよ。

万博会場には元々日本有数の渡り鳥中継地があって、それは万博の開発で失われたのですが、隣の埋立地にも「大阪南港野鳥園」があって野鳥が集まっているわけです。コウモリより飛翔力がある野鳥たちですら来ないのに、コウモリが集まるわけがありません。朝から晩まで大量に人がいるわけですからね。

結局のところ、ユスリカを食べにやってきたのは、人が近くにいても気にしないツバメたちでした。