大阪万博会場で虫が大量発生と話題になっています。その正体は蚊柱でおなじみの「ユスリカ」。なかでも今回は海水混じりの所から発生する「シオユスリカ」であることが特徴です。4月に万博を訪問し現地でユスリカ見た様子や有効な対策について、虫の知識がある立場から解説します。

万博のユスリカ問題まとめ

長くなりそうなので概略。万博でユスリカが大量発生して問題になっている。ユスリカは蚊と違って人を刺したり感染症を媒介したりしないが、大量発生すると「不快害虫」として対処が必要。夕方、蚊柱を作る習性がある。

ユスリカの種は何でどこから発生しているのかによって対処方法が変わってくる。今回は塩分耐性が高い「シオユスリカ」と特定された。汽水域や海岸の岩場など、塩分濃度が高い場所で発生する種類。

万博大屋根リングの下にある「つながりの海」「ウォータープラザ」は、工事中干していて、2月に海水注水をはじめたとの報道がある。これによって捕食者がいない広大な“海水プール”が誕生し、数世代繁殖した結果、現在の大発生にいたった可能性が高い。夕焼けや噴水ショーを見るため人が多い時間帯と蚊柱発生のタイミングが合うため、話題になりやすい構造。

現在一部で行われていると聞く陸上や淡水への薬剤散布はあまり意味がなく、発生場所である大屋根リング下の「つながりの海」「ウォータープラザ」に成長阻害剤をまくなどの対策が有効。

万博で大発生しているユスリカ!現地で見たその様子とは

私は2025年4月26日に万博に参加。現地でユスリカの大群を目にしています。その後、5月18日にも通期パス勢の友人に頼んで写真や動画、ユスリカのサンプルも確保しました。まずは現地で実際にどうだったのか、お伝えしましょう。

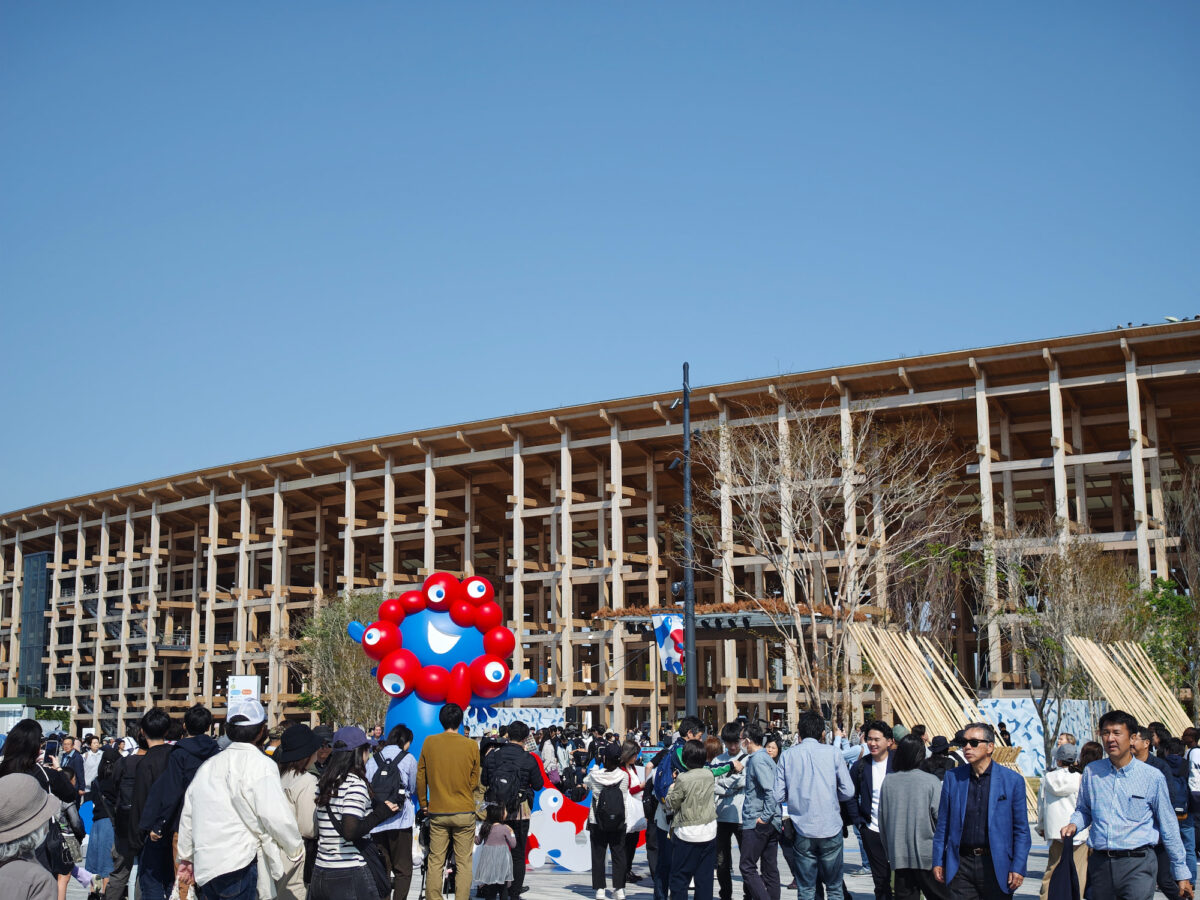

まずは4月26日。万博会場は大阪湾に面した埋立地のため、夕方から夜にかけて大屋根リングにのぼってきれいな夕日や噴水ショーを眺めるのが定番です。日没が1830頃だったので18時過ぎにリングにあがって海側を一通り歩いています。

後で写真を見返した所、すでにこの時点でユスリカが写り込んでいます。赤い球体の真上あたりを拡大した所、25匹ほど写っているようです。

大屋根リングにあがると明らかにユスリカの蚊柱が立っていて、人々が手で振り払いながら歩いていました。当時は話題になっていなかった頃のため、ま〜新しい造成地ならそういうこともあるよね、程度の感想。

なお夕暮れ時には、こんな写真が撮れます。空が広い!水辺に反射する夕焼けがきれい!(だが波のない海水プールが後々問題を引き起こすことになるのである!後述)

その後、ユスリカが話題となったため、通期パスを持っている友人に改めて現地の様子を撮ってきてもらいました。もちろん、ユスリカのサンプルも確保済。同定は難しいそうですが、専門家に送付済です。

運営側でも同定済とは思っていたものの、いつ結果が発表されるかわからず、また対策も始まっていると聞いていたため、確保が間に合って良かったです。さらなる状況証拠として、ウォータープラザ付近に大量にあるであろう羽化殻をチェックしたり、赤虫を観察・撮影したい所ですが、友人は一般人のため、そこまではお願いしませんでした。

あれだけ数がいるなら、岸辺見張っていれば羽化も観察できるのではないかなあ。

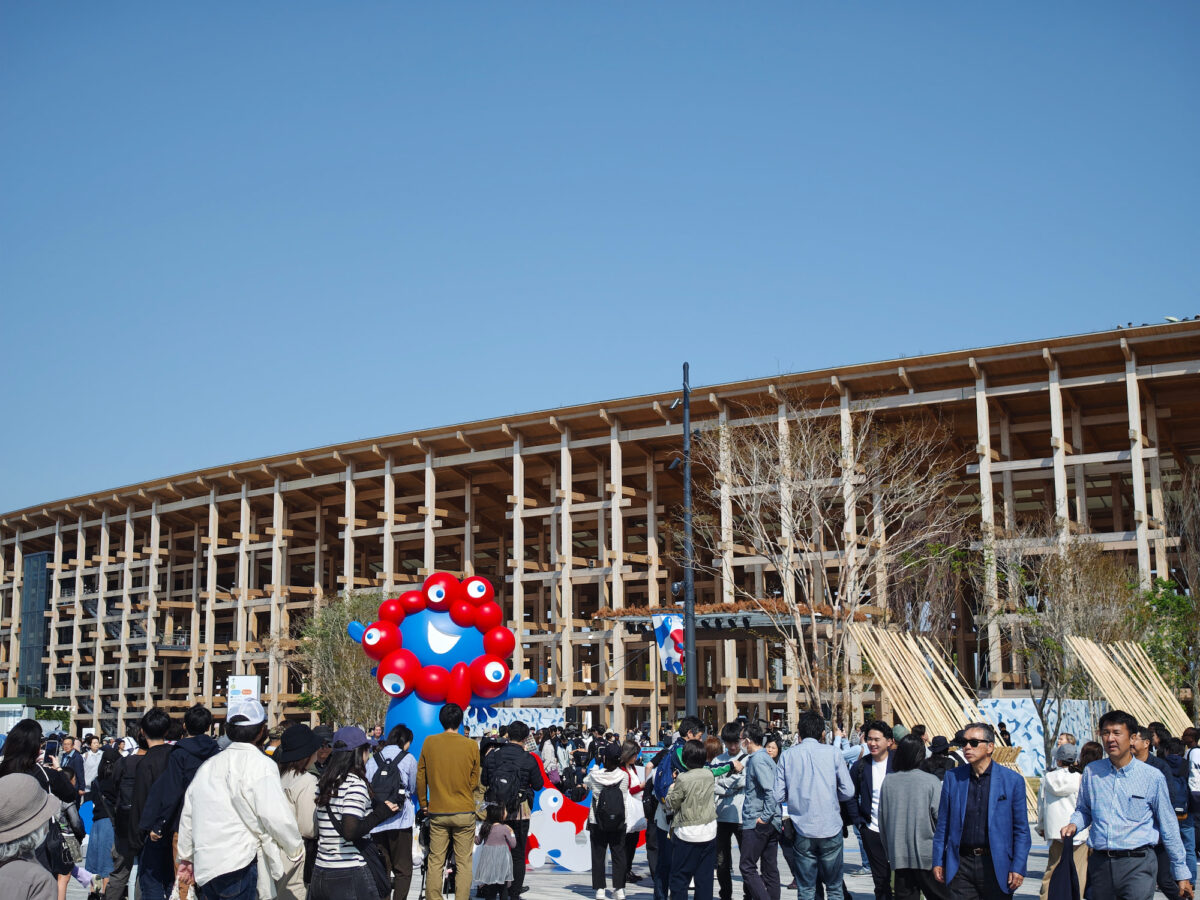

この写真には、プログラムによるカウントで2000匹ほど写っています。一箇所の撮影でこれですから、リング全体では万は確実、10万から数十万いるかもね?という印象。ユスリカは本来、ほかの生き物の餌となる弱い存在で、食べられまくっても子孫を残せる繁殖力を持っています。そこに捕食者だけいない環境ができると、爆発的に増えてしまうわけですね。

遠浅の海水プールという「つながりの海」「ウォータープラザ」の構造

虫の知識がある人ならまず「海から発生する種類って少ないんじゃないの?」と思うはずです。だから、私も最初混乱しました。

ユスリカは確かにウォータープラザ付近で大量発生しているが、万博会場には会場中央の「静けさの森」しか大きな水辺がありません。大きいと言ってもあの数が発生するような広さではありません。

また、「静けさの森」あるいは会場外の埋め立て地で発生しているなら、万博会場全体で問題になるはずです。でも、なっていません。

ところが、USJ開業の頃、埋立地からのシオユスリカ飛来対策を行った事例がTwitterで寄せられ、塩分耐性が高いユスリカが「つながりの海」「ウォータープラザ」から発生している可能性が高まりました。

朝日新聞報道によれば、リング外側の「つながりの海」32haとリング内側の「ウォータープラザ」3haは、工事中干されていて、2025年2月17日から海水を注入し、水深は1m。小学校の25mプールは25m x 12mなので、「ウォータープラザ」は小学校プール100個分相当の広さです。

動画でも堤防が写っていて、工事中干せるということは、物理的に区切られている閉鎖領域と考えられます。

シオユスリカの塩分耐性が高いと言っても、海水がまったく平気というわけではありません。川が海に流れ込む干潟、あるいは海岸の岩場の潮だまりなど、海と川、あるいは陸と海の境目のあいまいな領域(エコトーン!)、海水が薄まっているような所を好んで住む類です。

まとめ

万博会場の夢洲は埋立地ですが、渡り鳥がたくさん集まる中継地として有名でした。万博開催の都合上いたしかたなかったとはいえ、今となってユスリカを食べてくれる捕食者がいない状況になっているのは皮肉なことです。

ユスリカたちが数日しかない成虫寿命を燃やして蚊柱を作っている光景は、万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」そのものとも言えるでしょう。

大阪万博会場・夢洲の「野鳥の楽園」が喪失危機 渡り鳥が飛来する湿地を埋め立てリゾート開発 | 環境 | 東洋経済オンライン

自然保護関係ではよく「人工的に作った場所だから生態系もなにもない」などと言われますが、渡り鳥であれユスリカであれ、住める環境だと思えば寄ってくるし、このように大発生することもあります。

「ウォータープラザ」に注入したのが淡水だったら(水道代節約?)とか色々な分岐点あったにしろ、会期は半年と限られています。うまいこと解決されることを期待しましょう。