タガメはシーズン3-4回産卵しますが、飼育下で10匹〜20匹成虫にできれば十分で、初めての飼育では全滅する例も見聞きします。水質悪化や呼吸不全など、タガメ幼虫のよくある死因について。

日本最大の水生昆虫タガメ。タガメの飼育方法や餌、交尾から繁殖、幼虫の育て方まで、タガメの飼育・繁殖方法についてはこちらの特集もご覧ください。

タガメは何割くらい成虫にできる?

タガメはシーズン3-4回産卵し、一卵塊の卵の数は50-100個です。したがって1ペアから150個から400個の卵が産まれることになります。

もしすべて成虫になった場合、タガメが爆増することになりますが、現実にはそうなっていません。

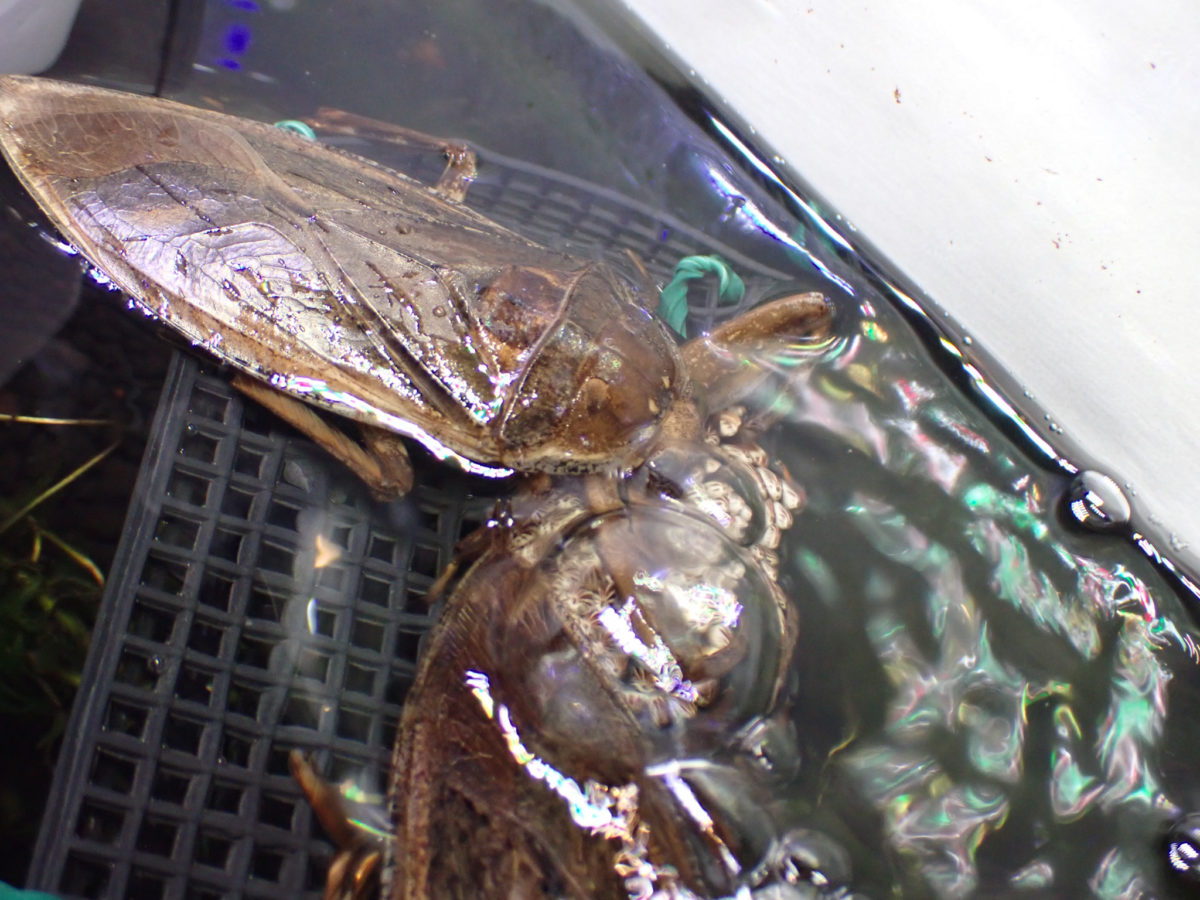

タガメ新成虫

新成虫が10匹誕生したとして、鳥に食べられたり農薬で死んだり冬越しに失敗したりして、翌夏繁殖にこぎつけるのは半数以下、という感じではないでしょうか?

だとすると、野生下では数%しか成虫になれないのではという試算になります。

実際の飼育下では、めちゃくちゃ手間をかければ半数程度成虫にできる話もある一方、卵塊ごと全滅、幼虫全滅などの話も複数聞いています。

私自身では、70匹から4令で60匹が最高です。

以下、よくある全滅原因と、それらを避けるタガメ幼虫飼育方法について説明します。特に、水生昆虫でありながら呼吸不全で大量死するのがタガメ幼虫の特徴です。

タガメの死因その1「メスに卵塊破壊される」

いきなり生まれる前の話ですみません…が、成虫を集団飼育している場合は頻繁に起こります。卵塊は保護しているオスごと隔離しましょう。

タガメはオスが卵塊を保護する習性を持っていて、幼虫の孵化まで10日ほどかかります。その間オスは交尾に興味を示しません。

これに対し、タガメのメスは卵塊を破壊することで、交尾相手を獲得できます。オスも抵抗しますが、メスの方が体が大きいので、最終的に放棄してしまうことが多いようです。オスとしても、卵塊を破壊された以上交尾した方が自分の遺伝子を残せることになります。

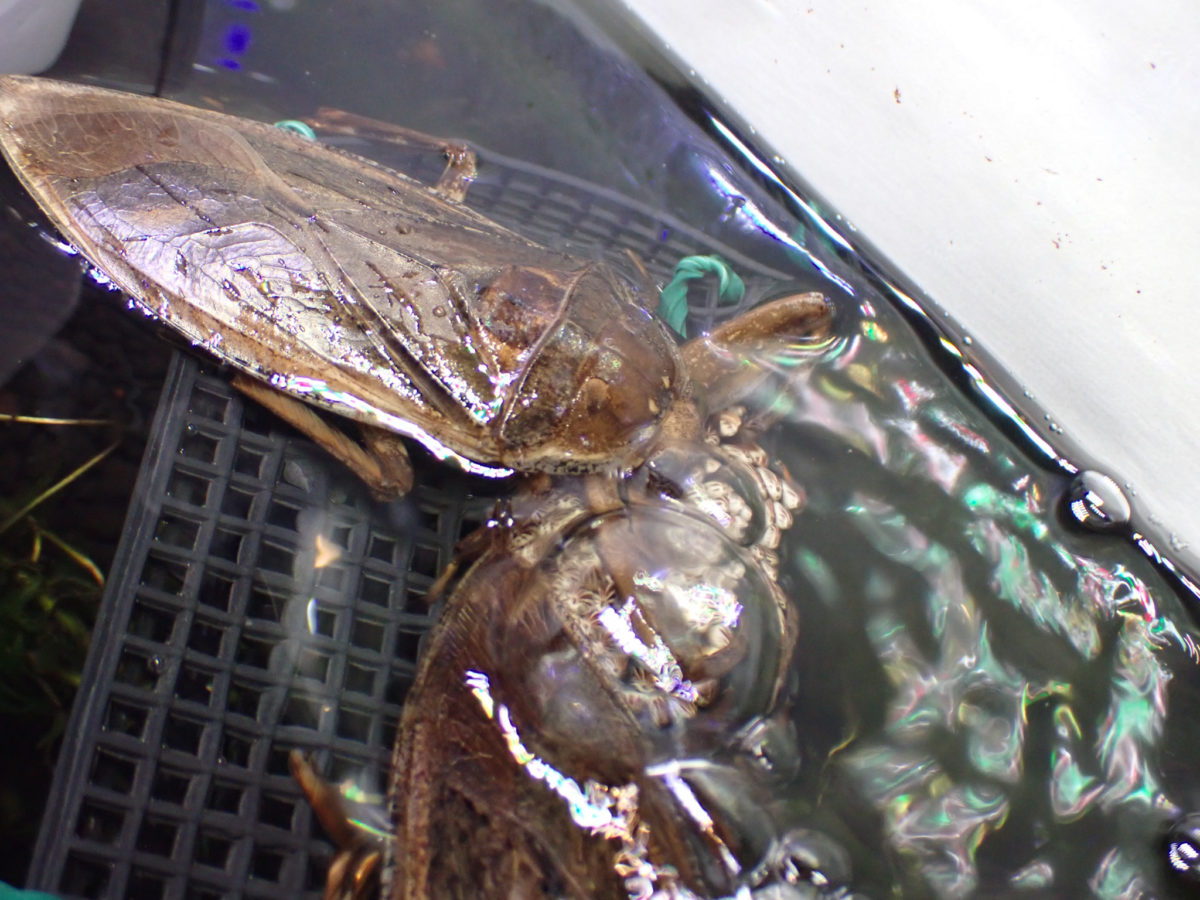

タガメのメスは卵塊を剥がしたり、汁を吸って栄養にしたりします。以下の写真ではタガメのメスが支柱を引き倒しています。

この写真では卵塊を引き剥がして、そのまま餌にしています。繁殖期のメスは手当たりしだいに支柱を上り下りする行動を見せ、そのうち卵塊が見つかってしまうので、オスごと隔離するしかありません。

タガメの死因その2「卵塊の給水不足」

タガメのオスが卵塊を保護する目的は大きく二つ。 一つ目は外敵から保護することで、二つ目は卵に給水するためです。誰も給水していない卵塊は孵化しません。

タガメのオスは普段は支柱の根元などにいて、振動などで刺激された場合のほか、日に数回登ってきて卵塊に給水します。タガメの卵は、日に日に大きくなり、はちきれんばかりになります。

飼育下でなんらかの理由でオスがいない場合、人間が日に数回霧吹きすることで孵化させることができます。

この塩梅が難しくて、常に濡れているとカビの原因になり、乾燥した環境では回数を増やす必要があるなど「日に何回」とは言えない所があります。

私の場合は、水滴が滴るほど霧吹きして、表面が乾いていたら次の給水して大丈夫、という基準で運用しています。一日5回以上は霧吹きしているかも?

写真は、屋内と同じ頻度で霧吹きしていたら孵化しなかった屋外管理卵塊。

タガメの死因その3「冷房による乾燥で卵塊が駄目になる」

冷房をかけるとタガメ卵塊の孵化率が大幅に下がるとされています。手元でも、冷房で卵塊が丸ごと駄目になるなど致命的な事例が相次いだため、注意してください。

飼育密度が高いと、メスによる卵塊破壊が頻繁に起きます。そのため卵塊を別管理しますが、普通は人間による霧吹きでも十分孵化するのに、3卵塊も駄目にしてしまいました。

飼育スペースの制約もありますが、冷房下ではある程度密閉性がある容器で湿度を保った方が良さそうです。

タガメの死因その4「孵化率は100%ではない」

タガメの卵塊は、卵が膨らんで発育しているように見えても、7割程度しか孵化せず、その理由はわかりません。卵は一日程度で一斉に孵化することが多く、その後新たに生まれてくることはほぼありません。

また、孵化時に卵から抜けきらなかったり、脚や糸がひっかかって変形してしまった個体も生き残れません。

こうして、卵塊から生まれた時点でいきなり50-70%に減ってしまうのです。タガメ成虫への道は険しい!

タガメ幼虫の死因その5「餌不足」

タガメ幼虫は、必要な栄養を摂取できた個体から脱皮していきます。逆に言えば、脱皮が極端に遅い個体は弱ったりそのまま死んでしまうことが多いようです。

タガメ1-2令幼虫は集団飼育することが多いので気づきにくいのですが、2-3令になる率が低い場合は餌不足の可能性があります。常に餌がある状態を維持しましょう。

タガメ幼虫の場合、お腹が上下に膨らんでいるかどうかで餌が取れているか判別できます。他の幼虫の食べ残しを口元に持っていくなどして平均化する方法があります。

タガメ幼虫の死因その6「脱皮失敗」

タガメ幼虫の脱皮失敗はそう多くありませんが、やはりあります。脱皮の時間はは5分-20分と短いですが、足場が外れてしまったり、足先が抜けないなどがおきます。

なんとかしてやりたいと思いますが、人間が補助して脚を抜くなどしても、変形してしまい駄目なことが多いようです。

足場となるオオカナダモなどを入れるくらいで、特別な対策はしていません。

タガメ幼虫の死因その7「水質悪化」

タガメ幼虫は3-4令になると日に数匹メダカを食べるなど、旺盛な食欲を見せます。この食べ残しが水質を悪化させ、まる一日放置すると白濁してきます。

水量にもよりますがろ過装置がない場合、水換えなしで引っ張れるのはまる2日は無理、まる一日はぎりぎり、という感じかと思います。

一方で、水換えはタガメ幼虫の呼吸不全の原因になることがあります。ろ過装置を使い水質変化を穏やかにして水換え回数を減らす工夫が求められます。

タガメ幼虫の死因その8「呼吸不全(溺れる)」

タガメ幼虫が一斉に反り返って腹部を水上に突き出したり、お腹をこすったり、容器に登ったりしている時は呼吸不全の兆候で、残念ながら多くの個体が死亡します。

一気に5匹10匹死なせてしまう、タガメ幼虫の大きな死亡要因で、水換え直後に起きることが多いイメージがあります。

タガメ幼虫は水生昆虫でありながら、あっけなく呼吸不全で死にます。人によって「溺れる」と表現することもあります。

水草のオオカナダモなど足場を豊富に入れる、食べ残しは見つけ次第除去する、ろ過装置を使い水質悪化を防ぎ、水換え回数を減らすなどが対策となります。

タガメ幼虫の死因その9「共食い」

タガメ飼育関係では、共食いするから個別飼育しろ、という記述を見かけます。しかし私の経験では集団飼育で成虫までいけます。

まず1-2令幼虫では、体長の数倍の餌に複数匹群がるよう光景がよく見られ、集団飼育するのが普通です。

4-5令くらいになってくると「ここまで育ててきて共食いかよ!!!」のがっかり感があるので、頭数が少なけば個別飼育を検討しても良いでしょう。

その場合、水質悪化で死亡しないよう、網目がある仕切りで区切るなどの工夫が必要です。

タガメ幼虫は重なり合っていることも多く、お互いを同種だと認識できています。この点が出会い頭に共食いしてしまうゲンゴロウ幼虫と異なります。

タガメ幼虫は積極的には共食いしないものの、4-5令では餌が不足すると共食いします。

メダカや小金などを大量購入する飼い方の場合、餌のストック切れのタイミングに注意しましょう。数日なら大丈夫と甘く考えていたら、やらかしたことがあります。

初めまして、楽しく見させていただいております。

私も水生昆虫好きでタガメも飼育しております

そこでご意見を伺いたいのですが、同じ卵から生まれた種は

何世代まで飼育できるとお考えですか?

何しろタガメなど飼ってる方は私の周りにはおりませんので

唐突ですがメールさせていただいた次第です。

コメントありがとうございます!

おそらく以下の記事が元で、タガメやゲンゴロウは累代に弱い、というイメージがあるようです。しかし、1ペアから開始すれば子同士孫同士になるのは当然です。

・複数ペアで飼育開始する

・飼育館・飼育者同士で交換する

・タガメであれば、複数ペアから複数卵塊育てる

など実務的にできることは色々あります。

大抵の飼育者は多めに育てているものなので、シーズン終盤に声をかけてみるとよいのではないでしょうか。(特定第二種の趣旨に沿った方法で…)

> しかし、タガメもゲンゴロウも近親間の交配が難しく、少ない個体数では長くて5年で繁殖できなくなってしまうという。

【関西の議論】タガメ、ゲンゴロウが消えた…琵琶湖博物館で人気の水生昆虫、自然環境の悪化・繁殖の難しさで絶滅危機(2/3ページ) – 産経ニュース https://www.sankei.com/article/20150923-J22ROTMLA5JNFPJVDP3DODSEZY/2/