ナミゲンゴロウの寿命は1年以上あり、成虫は水中で越冬します。寿命や翌年の繁殖を考えると屋外で越冬させた方が良いとされています。コガタノゲンゴロウやシマゲンゴロウなど他の種の冬眠方法・越冬方法も。

種によって異なるゲンゴロウの越冬方法

まずナミゲンゴロウは自然界では一年中水中で観察され、11月辺りから活動量は落ちるものの明確な冬眠はしません。

クロゲンゴロウ、コガタノゲンゴロウ、ハイイロゲンゴロウ、マルガタゲンゴロウなども同様で水中で越冬します。

ただし、主に西日本に生息する南方種のコガタノゲンゴロウは寒さに弱いので通年飼育するなら15℃以上、安全を見れば20℃以上で管理します。自然下での越冬条件は4℃以上という報告があり、屋外飼育で0度近くになる環境では厳しそうです。

(3)冬越し

室内飼育下で11月下旬に入って水温が20℃を下回ってくると活動が鈍り、12月に入って水温が15℃になると常時与えていた冷凍アカムシに対する摂食も見られなくなった.新成虫は水槽内のホテイアオイ等の株もとの水面近くに集まり,腹部先端を水面から出してほとんど動かなくなった.また,別の水槽で管理している個体2頭はレンガブロックに生えた水面近くの藻類の中で動かず,時々腹部先端を水面から出して呼吸している状況が観察された.

室内飼育によるコガタノゲンゴロウの生態調査(事前調査)

下記で4℃の報告をしている(2005 國本)はレッドデータブックのコガタノゲンゴロウ項目に参考文献として挙げられている「國本洸紀他,2005.コガタノゲンゴロウの生態(その1)-越冬場所と繁殖地-.ゆらぎあ,23: 1-7.」と思われます。「ゆらぎあ」は鳥取昆虫同好会の会誌で、鳥取昆虫同好会には國本さんを代表とする「鳥取昆虫同好会コガタノゲンゴウロウ調査グループ」があり、継続的にコガタノゲンゴロウ調査に取り組んでいるようです。

鳥取昆虫同好会・会誌 「ゆらぎあ」で目次を見られます。

ただ、もともと南方系のゲンゴロウであるため、冬の寒さに耐えて、越冬できる個体がどれぐらいいるかは未知数である。鳥取県の越冬環境として水温が4℃を下回らないことを1つの目安に挙げているが(2005 國本)、あるいは、ウスバキトンボの様に毎年一定数のコガタノゲンゴロウが山口県内に飛来し、冬には大半の個体が死滅しているという可能性を否定できない。

コガタノゲンゴロウを主とした大型ゲンゴロウ類の動態把握と、生息環境整備の模索(最終報告)

つまり、コガタノゲンゴロウを関東で確実に越冬させるにはヒーターによる加温が必要です。水槽のヒーターは水槽容量によってワット数が決まってきます。60リットル水槽なら160WなのでGEX「NEW セーフカバー ヒートナビ SH160」を購入しました。

セーフカーバー付きで15度〜35度に温度調整可能、火災防止用の安全装置があります。電源抜いてから水替えしないと安全装置が働いてしまうので注意。

また同じ中型種でもハイイロゲンゴロウは水中で越冬し氷に閉じ込められたりするコミカルな姿が観察されますが、シマゲンゴロウは自然下では10月頃姿を消し、陸上越冬することが知られています。

シマゲンゴロウは動物園などがミズゴケなどに潜らせて越冬管理しています。

ナミゲンゴロウの越冬方法

ナミゲンゴロウの寿命は数年あり、水中で越冬するので、屋内水槽で越冬させる方法もありますが、一般的には屋外で越冬させる方法が推奨されています。

ナミゲンゴロウを累代飼育している経験者は、

- 屋外越冬の方が寿命が長い

- 新成虫の性成熟には低温経験が必要

- 翌年の繁殖がスムーズになる

と指摘します。

ナミゲンゴロウの産卵条件は水温25度、日照13時間以上ですが、人工的な環境だと翌春上手く産卵スイッチが入らないようです。

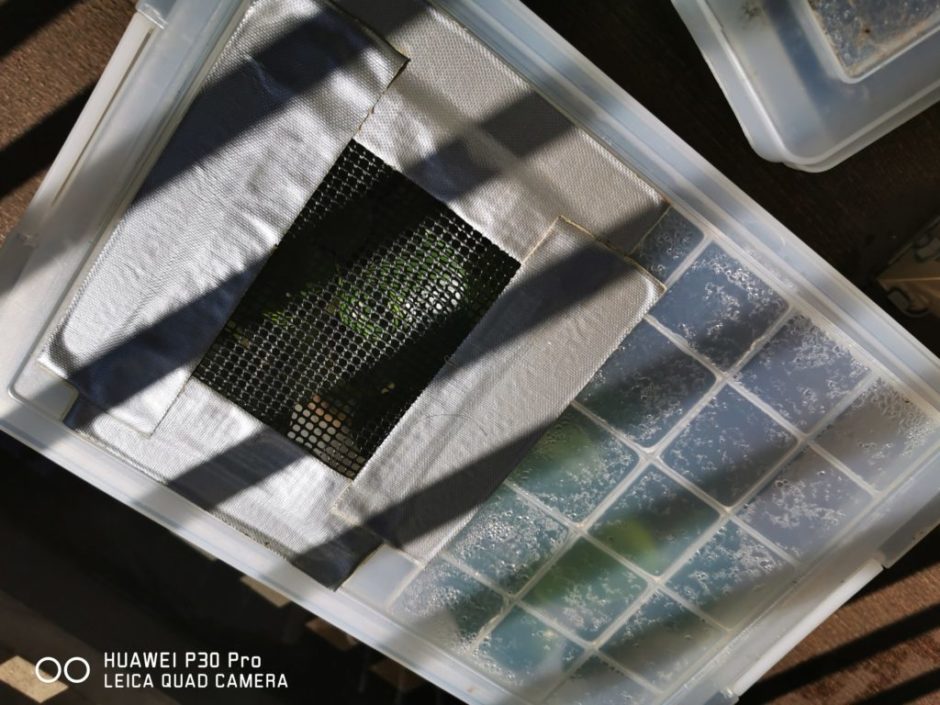

ナミゲンゴロウの屋外越冬環境例

ベランダに無印良品のアクリルボックス2個を置いています。急に寒い所に放り出すのもかわいそうなので、11月外気が20度を切ると「そろそろナミゲン外に出すか……」します。

水草を多めに入れてオスメス別に各10匹程度。餌は気温に応じて週2回煮干し2本→週1回煮干し1本、と減らしていきます。最初は汚れが酷くて週2水換えしましたが12月になると2週に一度程度で良さそうです。

1月現在、0から5℃という低気温の日も出ていますが、水換えの際泳ぐ姿がみられナミゲンゴロウが完全冬眠しない様子がわかります。複数成虫がいても煮干しを食べ残すなど、ほぼ餌は食べません。食べないことはわかっていますが餓死するともったいないので念のため与えている、という感じです。

ゲンゴロウの冬眠に関するFAQ

- Q:ゲンゴロウの冬眠の時期は?

- ゲンゴロウ(ナミゲンゴロウ)は水中越冬で、明確な冬眠はありません。11-2月など寒い時期は食欲が落ちるなどします。

- Q:ゲンゴロウの越冬方法は?

- ナミゲンを含む大型ゲンゴロウは水中越冬です。シマゲンゴロウなど中小型種では陸上越冬する種もいます。

- Q:コガタノゲンゴロウやヒメフチゲンゴロウなど南方種の越冬方法は?

- コガタノゲンゴロウやヒメフチゲンゴロウなど、南方種では水温が20度以上になるよう保温した方が良いでしょう。それより低い水温でも大丈夫な事例ありますが、寒いと動きが鈍ったり弱ったりします。

- Q:ゲンゴロウモドキ類の越冬方法は?

- ゲンゴロウモドキ類は冬の低温が性成熟に必要で、2段階の温度変化が必要という研究もあります。室内飼育だと温度が高すぎる場合もあり、屋外で越冬させた方が来シーズンの繁殖がスムーズになる、という声もあります。