確認したいことがあって、コオイムシを6匹飼っています。3月に冬眠から起こした所、すぐ産卵が始まりました。コオイムシといえばオスの背中に卵を背負った姿が有名ですが、交尾から産卵まで観察できてよかったです。現在は幼虫が生まれて引き続きコオイムシ繁殖にチャレンジしています。

水生昆虫の入門種「コオイムシ」

昆虫図鑑に載っている水生昆虫といえば、タガメ、ゲンゴロウ、コオイムシ、ミズカマキリあたりがメジャーでしょうか。コオイムシは2cm程度のカメムシ目コオイムシ科の昆虫。ヒメゲンゴロウなどの方が身近で見られますが、水生昆虫のなかでは比較的入門種かと思います。

コオイムシの飼育は簡単で、卵を背負う姿もすぐ観察できます。適当な虫かごで複数個体飼えるのもお手軽ですね。逆にいえば、すぐ卵を産んで一回50匹単位で孵化するので、真面目に世話するとなかなか大変です。ガサガサなどでよく見かけるにも関わらず飼っている人が少ないのは、こうした事情によるものでしょう(ということがよくわかりました)。

コオイムシの生態と飼育方法

肉食の水生昆虫だけあって、コオイムシは数日から一週間の断食はぜんぜん問題ありません。餌の種類やサイズにもよりますが、餌やりの頻度は週数回で良いでしょう。

コオイムシは自然環境下では成虫で越冬します。陸上での越冬が主なようですが、飼育下では水中でジッとしています。手元では2-3月に一ヶ月くらい断食したことに。

3月に室内に入れて温度を上げた所、エサもろくに食べていないのに一週間程度で産卵。他種に先駆けてどんどん繁殖するぞ!という戦略なのかもしれませんね。

エサはモノアラガイやサカマキガイを好むとされますが、飼育下ではイエコ(ヨーロッパイエコオロギ)を与えています。普段は物陰に隠れていますが、イエコにはよく反応して飛び出してきます。

あればあるだけ食べる感じで、ヨーロッパイエコオロギの大サイズなら数日に1匹程度でよいでしょう。よく食べる→一週間程度で産卵、のペースなので餌が豊富で数ペア飼っていると、シーズン数百匹幼虫が生まれる可能性があり大変です。シーズン何回産卵するかわかりませんが、新成虫が卵を産んだ事例もTwitterでは見かけています。

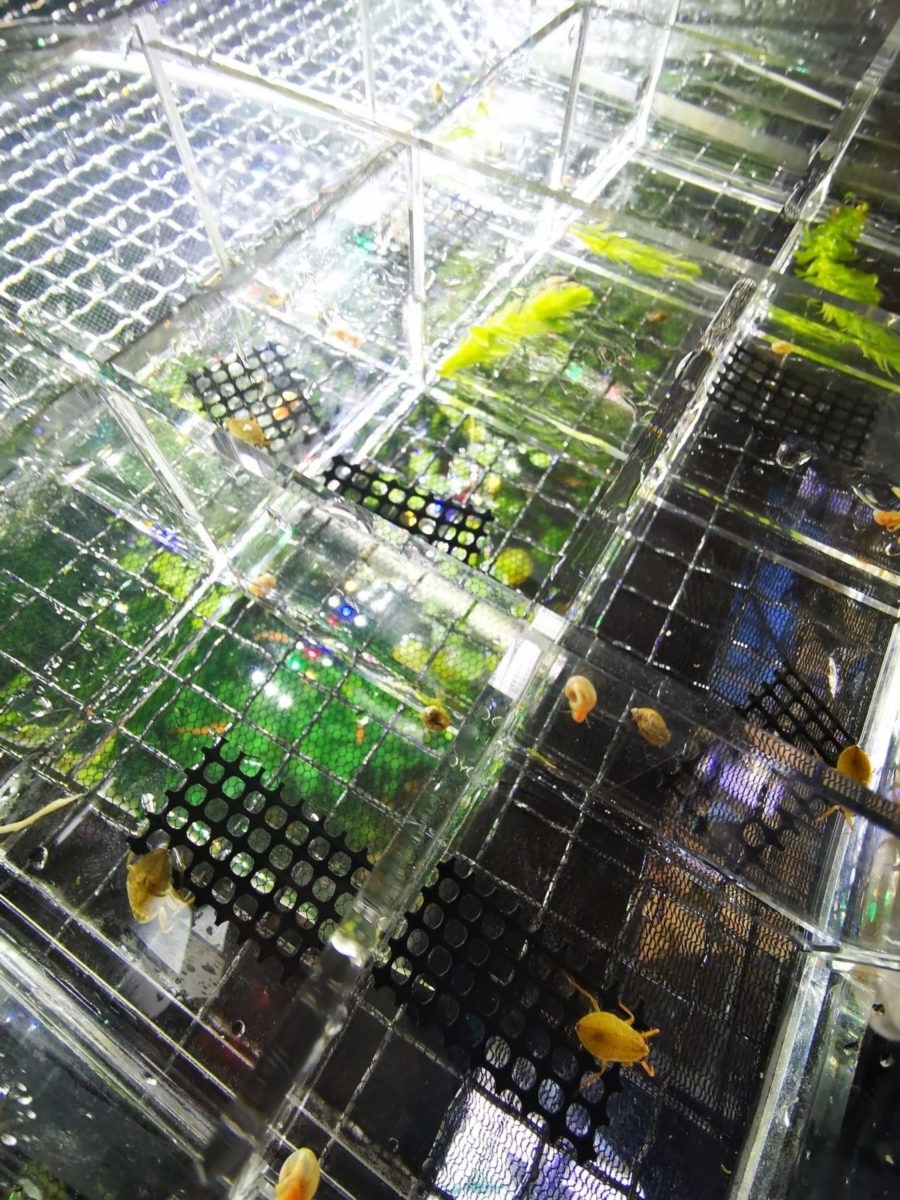

コオイムシ成虫6匹を飼育している飼育環境。無印のティッシュケース用アクリル容器です。虫かごでも何でもよいと思います。コオイムシは普段物陰に隠れるので、水草なり網底ネットなり、掴まれるものを多めに入れましょう。

蓋ができることが重要で、コオイムシやタガメの幼虫は汚泥状の糞尿を水上に飛ばします。固まると拭き取りづらいので、気付き次第拭き取ります。

また、水は水道水で全然問題なく、水深は1-2cmと浅めにします。餌がとりやすい浅い水深にして、汚れたら水換えします。水質にシビアな印象は受けません。

コオイムシの交尾と産卵

コオイムシは名前の通り、オスが背中に卵を背負う生態で知られます。タガメやコオイムシは、オスが水面を揺らす「ポンピング」という動作でメスを呼び交尾します。コオイムシの場合、ポンピング→横並びに尾端を重ねて交尾→オスがメスの下に潜ってメスがオスの背中に産卵→(交尾→産卵を繰り返す)という経緯を経ます。

後半になると産む場所を決めるのにも苦労し、1個5分近くかかります。60〜70個産むのに6時間以上かかりました。十分時間があるので、飼育下なら交尾から産卵まで観察できるはずです。

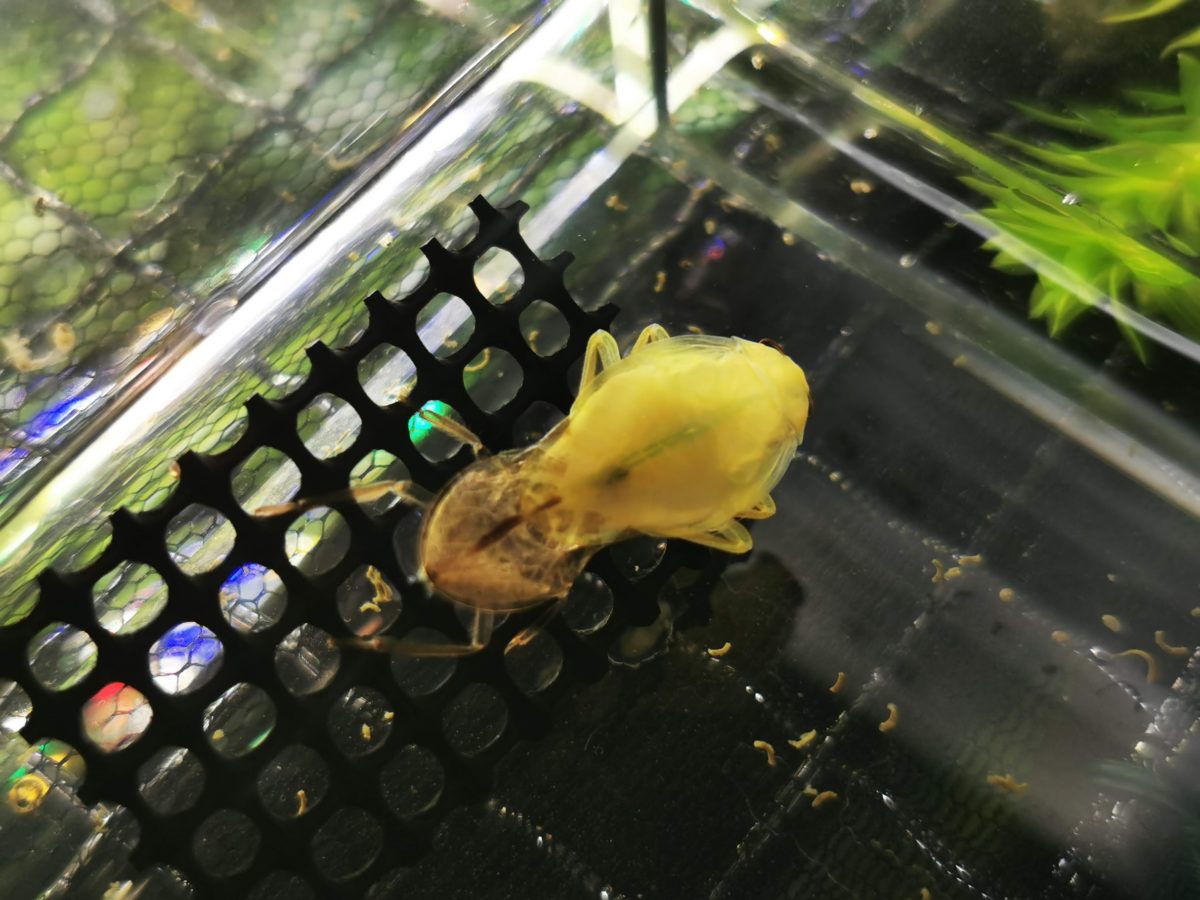

こうして卵を背負ったオスは、盛夏であれば10日ほどで孵化します。成虫と一緒に飼っていたら、孵化した幼虫がいきなりほかの成虫に食べられてしまったため、親だけ隔離した所無事孵化も観察できました。

コオイムシは、まず卵の形のまま幼虫がせり出し、最後に手足を抜いて親から離れます。タガメやカマキリのように一斉孵化はしません。

脚を引き抜いたら、孵化も最終段階。すぐ泳ぎだして親元を離れます。お父さんお疲れさまでした。

コオイムシの1令幼虫は、孵化した直後は真っ白ですが半日程度で黒褐色に色づきます。

コオイムシの幼虫はモノアラガイ・サカマキガイなどを好むとされていますが、今のところ冷凍赤ミミズを与えています。同体格のイエコ(ヨーロッパイエコオロギ)では大きすぎるようです。普段は隠れているのにピョコンと飛び出してくる姿はなかなかユーモラスです。

コオイムシ幼虫の成長過程

親の背中から泳ぎだしたコオイムシの1令幼虫たちは、半日から一日程度すると餌を食べだします。4月11日に第一陣が孵化。親とのサイズ差はこのくらい。

餌は冷凍アカミミズ。ピンセットで差し出すとピョコンっと飛びつく様子がかわいい。4月12日撮影。

ピンセットでアカミミズを与えるとピョコンっと飛びつくコオイムシ1令幼虫。かわいい。 pic.twitter.com/6bSbCKSC3z

— ゲンゴロウ飼育ブログ (@gengo6com) February 6, 2021

オオカナダモは良い足場になります。レッドラムズホーンを食べるコオイムシ1令幼虫。コオイムシは成虫も幼虫もモノアラガイを好物としますが、大量に集めるのは手間。レッドラムズホーンでも代替可能。

ちなみにコオイムシはお腹の透け具合でお腹いっぱい食べているかがわかります。この個体は腹ペコ。

モノアラガイを抱え込んで食べています。この個体は腹部が黒くお腹いっぱい。

4月19日。約一週間でコオイムシ2令幼虫が出現(右上白い個体)。

コオイムシがすぐ共食いする件について

コオイムシは、野生下でも生息密度が高く、成虫同士なら集団飼育できます。一方で、生まれた幼虫をほかの成虫があっという間に食べ尽くしてしまうなど、共食いが激しい虫でもあります。令が異なる幼虫間でも、大きい方が小さい方が食べてしまうことは、よくあります。

生息密度の高さは、コオイムシ同士が餌資源を取り合っていることを意味します。共食いを含め多産多死で、早く成長した個体、早く成虫になった個体が次世代に命をつなぐ生存戦略なのです。

コオイムシに関するFAQ

- Q:コオイムシか確認する方法は?

- コオイムシは2cm前後の水生昆虫。背中に卵を背負う習性で有名。形が似ているタガメは、体長5-6cmと大きいことで区別可能。ミズカマキリは棒状、タイコウチは細長い体型を持つ

- Q:コオイムシの飼い方は?

- 飼育は容易。足場と数cm程度浅く水を張った容器を用いる。餌は小昆虫あるいは冷凍アカムシを解凍したものなど。ピンセットで顔の前で揺らせば飛びついてくる。

- Q:コオイムシ幼虫の餌は?

- 小さいときはアカムシ、ある程度成長したらモノアラガイやサカマキガイ、ラムズホーンなど貝類を好む。冷凍アカムシだけで成虫にできる。

とつぜんすみません 子供がコオイムシを飼育し観察したいと言うのですがどこで採取できるものなのでしょうか

東京在住です さしつかえなければアドバイスお願いいたします

なるほど、コオイムシは飼いやすくて手頃な種だと思います。

残念ながら東京都では絶滅危惧扱いで、行って確実に取れる/場所を公に言ってよいような場所はありません。北関東の休耕田などを探す感じでしょうか。

飼うだけなら、ヤフオクで買ったり飼育している人(私の所にも数匹いますが)から分けてもらう方法があります。