繁殖目的でタガメを複数飼育するなら、飼育環境も準備が必要です。タガメは待ち伏せ型で一日以上動かないこともあり、数日飼うだけならプラケースでも大丈夫です。しかし、共食いを避け甲羅干しや産卵の足場となる杭を用意するには、45cm以上の水槽が適しています。タガメの飼育に必要な容器のサイズ、水深・水温・水質、濾過装置、足場に餌などをまとめます。

日本最大の水生昆虫タガメ。タガメの飼育方法や餌、交尾から繁殖、幼虫の育て方まで、タガメの飼育・繁殖方法についてはこちらの特集もご覧ください。

タガメの飼育容器に必要なサイズ

タガメ飼育に必要な容器のサイズは、生態的な要件と、ご家庭で許される飼育規模のバランスで決まってきます。タガメの飼育規模とは、たとえば水槽一個で収めるのか、ベランダや軒下に大型水槽や衣装ケースを並べられるか、という条件ですね。結論からいうとタガメが2ペア4匹なら、45cm水槽は必要になってきます。

生態的な要件というのは、タガメが餌を食べ、甲羅干しをして、交尾して、産卵し、というライフサイクルのことです。タガメの餌には、餌用の金魚「小金」やドジョウなどの小魚を使います。あまり水深を深くすると、餌を取りづらくなります。水深を浅くすると、餌は取りやすくなりますが、水は汚れやすくなります。

デスクで省スペース低コストで済ませるため、私はGEXの幅40cmx奥行20cmx高さ30cmにしました。

タガメは頻繁に甲羅干しする!産卵を考えても水上に出る足場が必要

飼ったことがない人は見落としがちですが、タガメは頻繁に甲羅干しします。甲羅干しするには足場となる支柱が必要で、これは産卵にも使い回せます。そうすると、水面から上に5cmから10cmの空間が必要で、30cmから40cmの高さの蓋ができる水槽、という要件が出てきます。

タガメ飼育の足場としては、園芸支柱に使われるヘゴ棒や、鉢底ネットを加工したタワーなどを用意します。ヘゴ棒は定番ですが、いいお値段します。鉢底ネットやケーブルタイは100均で揃えられて加工も容易です。

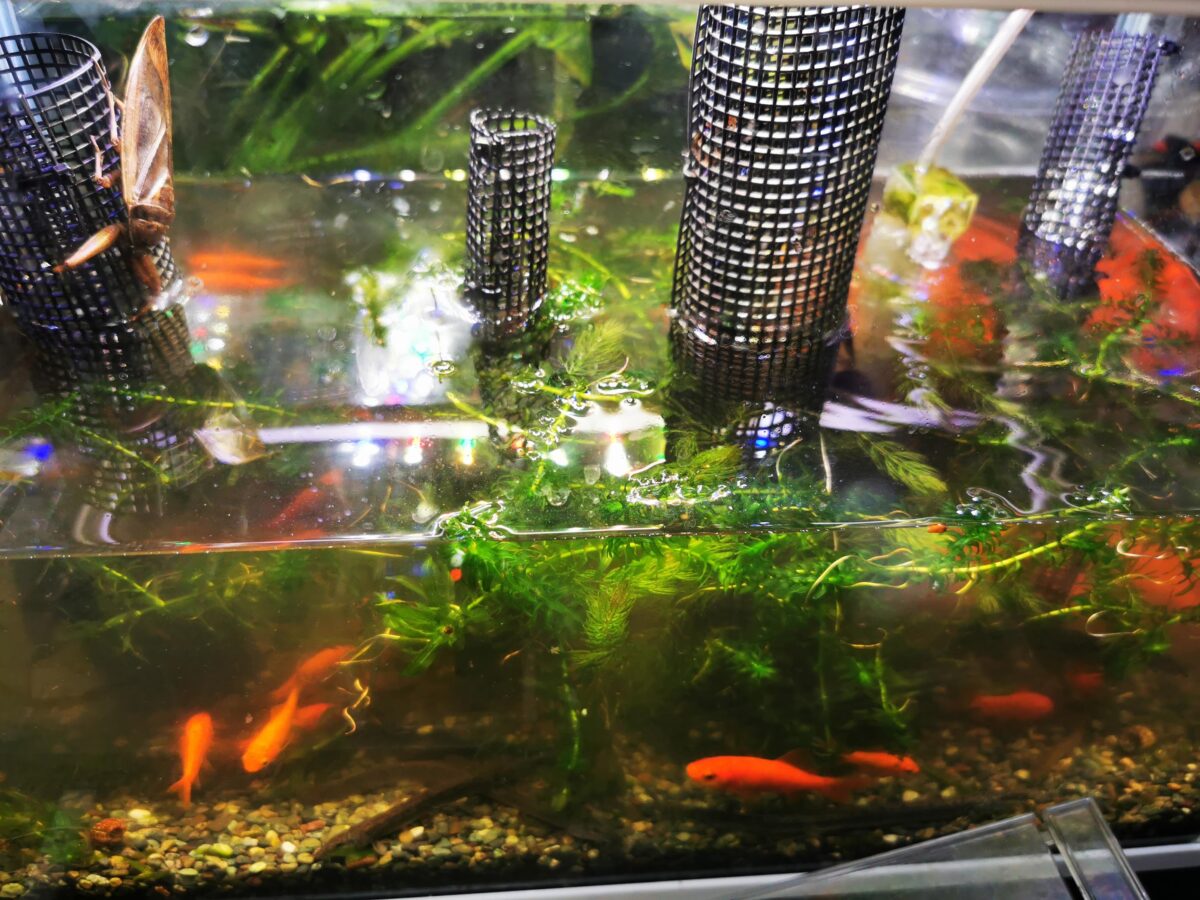

鉢底ネットを丸めた支柱の例。ここではオオカナダモ入れていますが、水草が溶けると水が汚れる原因になるので人工水草の方が管理は楽です。

支柱の底の加工。砂利をのせれば倒れなくなります。

鉢底ネットの支柱でも普通に産卵・孵化可能です。

タガメ飼育に必要な水深は15cm〜20cm程度

繁殖に必要な1〜2ペアあるいは新成虫含む10匹程度いる場合、タガメ飼育環境としては45cm以上の水槽に水深15cm〜20cm必要です。水深20cmに支柱が水上に突き出す部分が10cmで高さ30cm。これなら多くのガラス水槽に収まります。タガメ単体なら水深数cmで十分ですが、実際の飼育環境では魚の維持に必要な水量で水深が決まります。タガメの餌を購入で賄う場合、ドジョウや金魚が数十匹単位で投入され、過密飼育で魚が死にやすい環境に。対策として、水量(水深)を増やしたりエアレーションします。

タガメが1〜2匹なら、より簡易な飼育環境でOK。プラケースの容器に餌の魚を1〜2匹入れる飼育方法なら、水深数cm程度でOK。餌の数が少ない分、浅くして捕らえやすくします。エアレーションや濾過装置を使えないので、水が汚れたら丸ごと取り替えます。甲羅干し用に支柱あるいは足場を入れます。

なお、タガメ飼育容器を屋外に設置する場合は、日中水温が上がりすぎたり干上がってしまうリスクがあります。日陰に置いたり、水量を増やした方が安全でしょう。

ドジョウ投入直後の過密具合。十分エアレーションしないと続々死んでいきます。

底面濾過+金魚によるタガメ飼育例。

タガメは水温30度近くなると死亡率が上がる

タガメは、水中越冬するくらいで凍らない程度の低温には耐えます。一方、水温30度を超えると死亡が増えるとされています。屋外で飼育している場合、直射日光が当たらない場所がよいでしょう。

水質は油に注意!カルキ抜きした水を使用

私は別に水道水でも気にしませんが、カルキ抜きした水で水換えします。タガメが何度か餌を食べると、死んだ魚から出た油で、水面が汚れてきます。濾過装置でしのぎつつ、食べ残しは気付き次第取り除きましょう。

濾過装置はどれでも良い

濾過装置には投げ込み式や底面式フィルターなど色々ありますが、どれでもよいでしょう。ただし、水深が5-15cmなのでそれに対応できる装置、ということになります。水作には定番のエイトなど色々シリーズありますが、背が低い「水作フラワー」という方法もあります。大食漢な分、水も汚れやすいので、砂利+底面濾過が一番メンテは楽でしょう。水作シリーズは毎回取り出して掃除しないといけないので回数が増えると面倒です。

タガメの餌は小魚などの生き餌

タガメは小魚などの生き餌を食べますが、都会で農薬の影響がない餌を確保するのは大変です。最近はネットで餌用の金魚「小金」や活ドジョウが手に入るので便利です。

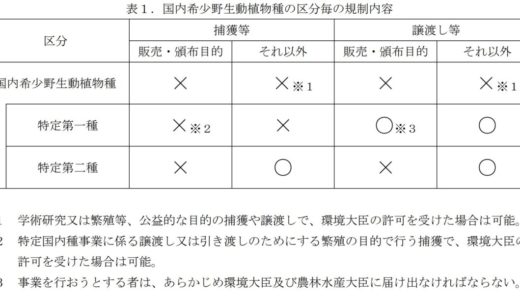

タガメは全国的に減少し、2020年に種の規制法で「特定第2種」に指定され、販売目的の捕獲・飼育・譲渡が禁止されました。タガメが減少した原因には、開発による生息地減少もありますが、農薬に弱い特徴もあるとされています。稲の害虫用に散布される農薬がバッチリ効いてしまうのですね。

現在のタガメ飼育水槽

タガメは10匹程度でもGEXの幅40cmx奥行20cmx高さ30cmの水槽で飼育できています。飼育環境には軽く砂利を敷いて底面濾過、網底ネットで作った支柱を数本設置。GEX水槽付属の濾過装置はソイルや小石が入りこんで音がうるさいので交換しました。

底砂はソイルか砂利か、については10匹近くになると水の汚れも激しいこと、ドジョウがソイルを掘って泥化するのが面倒なので砂利にしています。タガメの産卵には水温に加え長日条件も必要ということで、9h/12h/18hタイマー設定できるLED照明を追加しました。

タガメ飼育環境に関するFAQ

- Q:タガメを急に飼うことになった場合、必要な準備を教えて

- 灯火採集で拾ったなどで急にタガメを飼うことになった場合、脚が届く2cm程度水をはった容器に足場となるものを入れる程度で数日間はしのげます。その間に記事本文にある飼育環境を準備します。

蓋はあった方がよいですが、体を乾かす支柱がない状態であれば不要です。餌は数日あげなくても大丈夫。1-2匹金魚を入れ、食べ残しは随時取り除きましょう。残留農薬でも死亡するので農薬リスクのある場所で採取した魚は避けた方が良いです。

- Q:タガメの飼育は簡単か教えて

- タガメ成虫は比較的丈夫ですが、生き餌を用意する必要があります。繁殖させるなら年数万のエサ代がかかることは覚悟してください。

また、灯火に飛来して水辺に戻れないことは、タガメ減少要因の一つとなっています。ドジョウやカエルがよく見られる場所に戻してあげることは、地域個体群の保護に役立ちます。流されてしまうので、水の流れが早い場所は避けてください。

- Q:タガメがオスかメスか見分ける方法を教えて

- タガメのオス・メスについて細かい違いは色々ありますが、一般的には大きさで区別するのが簡単です。オスは5.5cm程度で6cmを超える個体はほぼいません。6cm以上あればメスと見て良いでしょう。

初めて投稿します。いつも楽しく拝読しています。

さて、オオコオイムシを飼い始めました。「タガメは頻繁に甲羅干しする!産卵を考えても陸上に出る足場が必要」とありました。同じ仲間のオオコオイムシの場合もタガメと同様に「陸上に出る足場」が必要なのでしょうか。ご教示いただけますと嬉しいです。

コオイムシはそれほど水上に出ませんので、飼育においても水深2-3cm程度でよく、足場はなくてもよいと思います。

回答ありがとうございます。